« Quand être “absolument moderne” est devenu une loi spéciale proclamée par le tyran, ce que l’honnête esclave craint plus que tout, c’est que l’on puisse le soupçonner d’être passéiste. » — Guy Debord

Le titre peut paraître improbable aux yeux des pythies progressistes. Debord, dont on honorait le vingtenaire de la mort il y a peu, idole devenue consensuelle, dont l’ouvrage – ou devrait-on dire le titre – a enfanté quantité de lieux communs, semble faire partie du milieu. À l’instar d’un Camus, devenu social-démocrate progressiste, Debord l’irréductible s’est transformé, avec l’âge et la mort, en gentil critique des médias. On a détourné Debord.

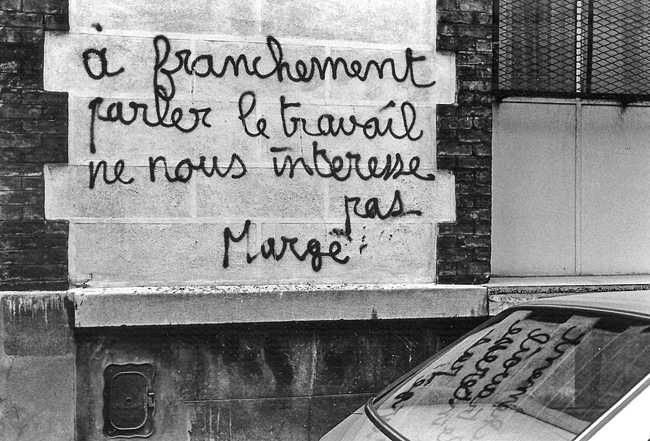

Pourtant, un certain Debord demeure ignoré du grand public. Et pour cause, l’homme qui refusait d’apparaître dans les médias, le contempteur du travail, le premier critique de son public, a développé une œuvre dotée en germes de fortes doses d’explosif. Debord, dynamite conceptuelle. Si on le connaît plus pour sa pulvérisation de la « société du spectacle » ainsi que ses remarques sur l’urbanisme, peu de gens connaissent l’auteur de ces lignes : « La décadence générale est un moyen au service de l’empire de la servitude ; et c’est seulement en tant qu’elle est ce moyen qu’il lui est permis de se faire appeler progrès. » (Panégyrique, inŒuvres, p.1684)

Car en effet, Debord n’était pas un anticapitaliste typique. Malgré une conversion pleine et entière au marxisme, sa radicalité ainsi que son adhésion au conseillisme l’avaient amené à mener de front un combat radical contre la société moderne. Faisant constamment référence au passé afin d’y tirer des exemples, il détestait de nombreux phénomènes liés à la société moderne, fustigeait les travers moraux de ses contemporains [i] et émettait des critiques qui pourraient le faire passer aux yeux de certains de nos contemporains pour un « réac’ ». Ainsi, à propos des problèmes de banlieue, Debord disait :

Car en effet, Debord n’était pas un anticapitaliste typique. Malgré une conversion pleine et entière au marxisme, sa radicalité ainsi que son adhésion au conseillisme l’avaient amené à mener de front un combat radical contre la société moderne. Faisant constamment référence au passé afin d’y tirer des exemples, il détestait de nombreux phénomènes liés à la société moderne, fustigeait les travers moraux de ses contemporains [i] et émettait des critiques qui pourraient le faire passer aux yeux de certains de nos contemporains pour un « réac’ ». Ainsi, à propos des problèmes de banlieue, Debord disait :

« Je pense que tu as noté un fait qui a été cité très vite, peu de jours après l’affrontement du pont de l’Alma. Les pompiers appelés à Montfermeil sous le prétexte d’un faux incendie sont en fait tombés dans un guet-apens, où on les attendait avec des pavés et des barres de fer. Nos vieilles chansons témoignent qu’il est après tout normal, quand on est trop dans le besoin, de “crever la panse et la sacoche” d’un contrôleur des omnibus. Mais attaquer des pompiers, cela ne s’est jamais fait quand Paris existait ; et je ne sais même pas si cela se fait à Washington ou à Moscou. C’est l’expression achevée, et pratique, de la dissolution de tous les liens sociaux. » (Jean-François Martos, Correspondance avec Guy Debord, 1998, p.137).

Debord romantique révolutionnaire

Pour comprendre cela, il faut revenir sur un concept analysé par Michael Löwy et Robert Sayre : le romantisme révolutionnaire. On ne peut pas comprendre ses critiques acerbes de la modernité sans voir qu’elles s’enracinent dans toute une tradition de pensée critique, élaborée en réaction à l’avènement du capitalisme industriel. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de faire de Debord un disciple de Hugo ou de Nerval – bien qu’il aimait tout particulièrement des gens comme Novalis, Coleridge ou Musset[ii]. Il s’agit en revanche de l’attacher à ce « grand courant de protestation contre la civilisation capitaliste/industrielle moderne, au nom de valeurs du passé, qui commence au milieu du XVIIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau et qui persiste, en passant par la Frühromantik allemande, le symbolisme et le surréalisme, jusqu’à nos jours ». Il se caractérise ainsi par plusieurs traits spécifiques, qui le distinguent d’une critique rationnelle et « froide » du capitalisme : « Déchiré entre nostalgie du passé et rêve d’avenir, il dénonce les désolations de la modernité bourgeoise : désenchantement du monde, mécanisation, réification, quantification, dissolution de la communauté humaine. Malgré la référence permanente à un âge d’or perdu, le romantisme n’est pas nécessairement rétrograde : au cours de sa longue histoire, il a connu aussi bien des formes réactionnaires que révolutionnaires. » [iii]

Le concept de romantisme révolutionnaire avait déjà été mis en débat dans les années 1950, lorsqu’Henri Lefebvre se rapprocha de l’Internationale situationniste. C’était notamment autour de ce concept que les deux entamèrent un dialogue plus ou moins fécond. Et de prime abord, Debord n’y semblait pas favorable. Les situationnistes refusaient en effet la conception de l’art de Lefebvre, qui distinguait encore les genres et parlait d’« œuvre » (en opposition, du reste, avec la conception de l’ancien romantisme, qui mettait du flou dans ces délimitations), alors que les situs, changeant ainsi le terrain même de la discussion, ne considéraient plus que l’existence même comme œuvre véritable, désirant ainsi dépasser l’art et sa conception moderne enfaisant de la vie elle-même une œuvre d’art. Par ailleurs, leur refus du monde ne pouvait être à leurs yeux romantique que dans la mesure où l’entreprise situationniste demeurait finalement un échec – incapable de porter un coup radical à la société capitaliste –, quand bien même ce refus était inconsciemment romantique. Les situationnistes semblent cependant admettre la qualification de romantique vers le début des années 1960, au moment même où Debord et Lefebvre rompirent leur relation amicale. [iv]

La relation au passé de Debord est ainsi de tout intérêt. Comme Lefebvre, il n’acceptait pas l’idée d’un retour vers le passé comme solution au capitalisme. Romantique et antimoderne, oui, mais certainement pas réactionnaire. Alors que le situationnisme, avant-garde artistique, ne devait pas a priori s’opposer à une vision focalisée sur l’avenir, l’histoire et l’évolution de Debord ont été de magnifiques contradictions par rapport à ces visions avant-gardistes des origines. Passionné d’histoire, il puisait de nombreuses références dans le passé, afin d’en tirer des germes de négation de l’ordre capitaliste. Grand admirateur des époques et des auteurs anciens, il pouvait mentionner en des termes élogieux l’Athènes antique, la Florence de la Renaissance [v], mais aussi l’époque médiévale, avec ses récits du Saint-Graal et sa chevalerie, voire les communautés étrangères au capitalisme :

« Ce qui intéressait les situationnistes dans ces communautés était leur existence indépendante de l’État et de l’accumulation capitaliste, soit parce qu’elles leur étaient antérieures, comme les sociétés archaïques ou la chevalerie médiévale, soit parce qu’elles échappaient à leur emprise, comme les Gitans. Il ne s’agissait pas, bien sûr, de reproduire tel quel, dans une société communiste, le mode de vie des chevaliers, des nomades ou des Amérindiens, mais de s’appuyer sur leur exemple pour concevoir de nouvelles formes de vie désaliénée. » [vi]

Les situationnistes et le progrès

Peu de place pour un progrès dogmatique, donc. Cette chimère sortie toute ailée des cerveaux aériens de l’aristocratie décadente et de la bourgeoisie montante postulait l’amélioration continue de la civilisation avec le temps. L’accumulation des enseignements, les découvertes scientifiques, la pensée rationnelle seraient autant de preuves de la supériorité des Modernes sur les Anciens. Le XVIIIe siècle et ses Lumières – Rousseauexcepté – en furent les parangons, le XIXe siècle et sa révolution industrielle lui donnèrent une assise matérielle, sociale. La bourgeoisie, auréolée de ses victoires révolutionnaires et en bonne place sur le trône du monde, pouvait désormais rebaptiser l’optimisme qui en découlait du doux nom de Progrès, devenant ainsi un qualificatif mélioratif, là où il désignait autrefois un simple mouvement. L’idéologie du Progrès, avec son eschatologie, son sens de l’Histoire dirigé inéluctablement vers l’Éden – des droits de l’homme et du marché pour les libéraux, de la Révolution et de la fin du capitalisme pour les marxistes – put régner en maître par l’intermédiaire des maîtres du monde – et de nombre de leurs adversaires. Face à ce nouveau dogme moderne, le romantisme s’érigea aussi en réaction aux « illusions du progrès » (Sorel), à commencer par Rousseau, critique interne aux Lumières.

Peu de place pour un progrès dogmatique, donc. Cette chimère sortie toute ailée des cerveaux aériens de l’aristocratie décadente et de la bourgeoisie montante postulait l’amélioration continue de la civilisation avec le temps. L’accumulation des enseignements, les découvertes scientifiques, la pensée rationnelle seraient autant de preuves de la supériorité des Modernes sur les Anciens. Le XVIIIe siècle et ses Lumières – Rousseauexcepté – en furent les parangons, le XIXe siècle et sa révolution industrielle lui donnèrent une assise matérielle, sociale. La bourgeoisie, auréolée de ses victoires révolutionnaires et en bonne place sur le trône du monde, pouvait désormais rebaptiser l’optimisme qui en découlait du doux nom de Progrès, devenant ainsi un qualificatif mélioratif, là où il désignait autrefois un simple mouvement. L’idéologie du Progrès, avec son eschatologie, son sens de l’Histoire dirigé inéluctablement vers l’Éden – des droits de l’homme et du marché pour les libéraux, de la Révolution et de la fin du capitalisme pour les marxistes – put régner en maître par l’intermédiaire des maîtres du monde – et de nombre de leurs adversaires. Face à ce nouveau dogme moderne, le romantisme s’érigea aussi en réaction aux « illusions du progrès » (Sorel), à commencer par Rousseau, critique interne aux Lumières.

Les situationnistes étaient ambigus par rapport à la question du progrès, plus particulièrement du progrès technique. L’urbanisme en est une preuve flagrante : la New Babylon élaborée par Constant Anton Nieuwenhuys était un bijou de technophilie. Reposant sur une automatisation totale du travail – abolissant dès lors, selon Constant, le travail – elle fonctionnait à l’aide des technologies les plus avancées et des matériaux les plus « modernes » pour son temps (aluminium, nylon,…). Tout y était artificiel, des bruits d’ambiance aux changements météorologiques programmés. C’était une « expression typique de la phase de modernisation que traversent les sociétés occidentales dans l’après-guerre » [vii], avec son cortège joyeux et extatique d’enthousiastes du progrès techno-scientifique. Ouvrage de science-fiction qui allait engendrer de nombreux monstres – émules d’un Constant, lui-même déconcerté (tant il n’adhérait pas non plus à une négation totale du passé) –, New Babylon assortie des productions artistiques du « peintre industriel » situationniste Giuseppe Pinot Gallizio et des affinités futuristes du mouvement, étaient de grandiloquentes proclamations technophiles.

Cependant, ce serait oublier que le mouvement s’était aussi érigé contre une certaine modernisation devenue folle. À l’instar de Rousseau, les situs critiquaient la modernité au sein de la modernité. Les rêves de récupération des développements techniques créés par le capitalisme à des fins socialistes étaient toujours présents, marxisme et imaginaire moderniste obligent, mais en dépit de cela, le projet radical de critique s’insurgeait contre les dégâts provenant de cette société. La « dérive » [viii] est un exemple notable : il s’agit d’une nouvelle forme d’activité, une forme de vie novatrice à la fois poétique et subversive, qui se construit en partie par opposition à la ville moderne. Alors que celle-ci dispose des destinations comme autant de points abstraits, séparés les uns des autres et reliés par des trajectoires généralement rectilignes – en raison d’une rationalisation instrumentale et d’un utilitarisme capitaliste – la dérive ne suit aucun schéma et préfère les chemins spontanés, les ambiances.

Celui qui dérive s’oppose à la vision purement utilitaire du déplacement urbain, avec son cortège de « non-lieux » (ces lieux de passage qui relient les points de départ et d’arrivée d’un même ensemble géographique), de sas, d’écrans, d’accélérateurs de déplacements (ascenseurs, routes, etc.) et de contraintes policières (le situ Abdelhafid Khatib ayant été incarcéré à deux reprises en cherchant à définir l’ambiance des Halles la nuit, en raison de son origine nord-africaine). La dérive était généralement effectuée ivre. « Le sens de la dérive réside bien dans son opposition à ce conditionnement, au cloisonnement de la ville, à la canalisation des trajets, à la déqualification des lieux. Il est dans la guérilla que mènent les marcheurs libres contre le quadrillage et la gestion de l’espace rendus nécessaires par une société fondée sur la division du travail et la lutte des classes. “On nous impose où il faut aller, par où il faut marcher. Et la dérive, c’est le contraire. […] On découvre des parcours inapparents dans les villes, dans les cités, dans les rues” déclarera le situationniste Ralph Rumney. » [ix] Anecdote intéressante et témoignage dramatique des ravages de la modernisation, quand Raoul Vaneigem et Debord cherchèrent à faire une dérive dans les Sarcelles, ils durent renoncer bien vite et retourner à leurs lieux habituels… Le lieu ne se prêtait en rien à la recherche d’une atmosphère et aux déplacements incongrus des situs. Il faut bien le dire, les endroits préférés des situs demeuraient les endroits historiques et préservés, des villes telles que Venise ou Amsterdam, où toute une ambiance et une géographie persistaient dans leur être, contre la modernisation galopante des villes. Ces nomades n’avaient, en réalité, jamais assez de railleries et de vitupérations contre les immondes amas de béton que sont les HLM, ou contre les buildings titanesques des grandes métropoles.

Debord écolo, anti-industriel et anti-moderne

Mais au-delà de ses ambigüités, c’est la trajectoire particulière de Guy Debord qui est la plus intéressante. Ce dernier n’a pas été épargné par les paradoxes du mouvement auquel il a appartenu, mais à l’inverse de plusieurs de ses membres, ainsi que de nombreux héritiers proclamés du situationnisme, Debord a effectué une mue en vieillissant – et notamment au contact d’intellectuels comme Jacques Ellul et Cornélius Castoriadis – vers un positionnement franchement anti-industriel, anti-moderne et écologiste. Au cours des années 1950, déjà, il commençait à lancer quelques foudres affirmées contre le modernisme échevelé. En 1957, contre l’appréciation du futurisme de certains de ses camarades, Debord dénonçait « la puérilité de [son] optimisme technique » (Rapport sur la construction des situations). Des années plus tard, son célèbre ouvrage La société du spectacle fustigera le « système économique fondé sur l’isolement [qui] est une production circulaire de l’isolement. L’isolement fonde la technique, et le processus technique isole en retour. De l’automobile à la télévision, tous les biens sélectionnés par le système spectaculaire sont aussi ses armes pour le renforcement constant des conditions d’isolement des “foules solitaires”. » (§28). La note 45 démolit le secteur tertiaire des services, qu’il décrit comme étant l’ « immense étirement des lignes d’étapes de l’armée de la distribution et de l’éloge des marchandises actuelles », dont le développement rencontrait à ce moment-là la demande d’emploi liée à l’automatisation du travail – anticipant par là les « jobs à la con » de David Graeber. Dans la note 192, Debord déplore la dissolution de la communication, du langage, et donc de la communauté, et il n’hésite pas, dans la note 115, à se revendiquer du « général Ludd », figure mythique du mouvement de bris des machines anglais !

Mais au-delà de ses ambigüités, c’est la trajectoire particulière de Guy Debord qui est la plus intéressante. Ce dernier n’a pas été épargné par les paradoxes du mouvement auquel il a appartenu, mais à l’inverse de plusieurs de ses membres, ainsi que de nombreux héritiers proclamés du situationnisme, Debord a effectué une mue en vieillissant – et notamment au contact d’intellectuels comme Jacques Ellul et Cornélius Castoriadis – vers un positionnement franchement anti-industriel, anti-moderne et écologiste. Au cours des années 1950, déjà, il commençait à lancer quelques foudres affirmées contre le modernisme échevelé. En 1957, contre l’appréciation du futurisme de certains de ses camarades, Debord dénonçait « la puérilité de [son] optimisme technique » (Rapport sur la construction des situations). Des années plus tard, son célèbre ouvrage La société du spectacle fustigera le « système économique fondé sur l’isolement [qui] est une production circulaire de l’isolement. L’isolement fonde la technique, et le processus technique isole en retour. De l’automobile à la télévision, tous les biens sélectionnés par le système spectaculaire sont aussi ses armes pour le renforcement constant des conditions d’isolement des “foules solitaires”. » (§28). La note 45 démolit le secteur tertiaire des services, qu’il décrit comme étant l’ « immense étirement des lignes d’étapes de l’armée de la distribution et de l’éloge des marchandises actuelles », dont le développement rencontrait à ce moment-là la demande d’emploi liée à l’automatisation du travail – anticipant par là les « jobs à la con » de David Graeber. Dans la note 192, Debord déplore la dissolution de la communication, du langage, et donc de la communauté, et il n’hésite pas, dans la note 115, à se revendiquer du « général Ludd », figure mythique du mouvement de bris des machines anglais !

En 1971, après de nombreuses évolutions personnelles, il rédigea un texte alors inédit, au titre qui donnait d’emblée le ton : « La planète malade ». Singulière proclamation techno-critique et écologiste (bien qu’ambiguë par moments), il y aborde la question de la pollution. L’article fait office de critique exhaustive des dégâts industriels, et notamment de la production de pollution : « augmentation rapide de la pollution chimique de l’atmosphère respirable ; de l’eau des rivières, des lacs, des lacs et déjà des océans, et l’augmentation irréversible de la radioactivité accumulée par le développement pacifique de l’énergie nucléaire ; des effets du bruit ; de l’envahissement de l’espace par des produits en matières plastiques qui peuvent prétendre à une éternité de dépotoir universel ; de la natalité folle ; de la falsification insensée des aliments ; de la lèpre urbanistique qui s’étale toujours plus à la place de ce que furent la ville et la campagne ; ainsi que des maladies mentales […] ».

Avec prescience, il y détecte déjà les récupérations de l’écologie par la société du spectacle : « la soi-disant “lutte contre la pollution”, par son côté étatique et réglementaire, va d’abord créer de nouvelles spécialisations, des services ministériels, desjobs, de l’avancement bureaucratique ». Et il conclut par un vibrant plaidoyer pour la démocratie des soviets, dite « démocratie totale », ainsi que pour la révolution : « Ce printemps [de mai 68] obtint aussi, sans précisément y monter à l’assaut, un beau ciel, parce que quelques voitures avaient brûlé et que toutes les autres manquaient d’essence pour polluer. Quand il pleut, quand il y a de faux nuages sur Paris, n’oubliez jamais que c’est la faute du gouvernement. La production industrielle aliénée fait la pluie. La révolution fait le beau temps. »

Sans concession avec une société moderne produisant tant de nuisances, il approfondit certaines critiques émises à l’encontre de la nourriture moderne dans un autre texte, peu connu, nommé « Abat-faim » et publié en 1985 dans la fameuse Encyclopédie des Nuisances (tome I, fascicule 5). On sait que Debord et ses amis situs adoraient la bonne gastronomie, mais aussi les bons breuvages. Le palais est un palais, le bon goût ne touche pas uniquement l’art mais aussi la victuaille et la boisson. Si dans le texte précédent, Debord affirmait que « pour la pensée bourgeoise, méthodologiquement, seul le quantitatif est le sérieux, le mesurable, l’effectif ; et le qualitatif n’est que l’incertaine décoration subjective ou artistique du vrai réel estimé à son vrai poids », ce texte sera pour lui l’occasion d’approfondir ceci en décortiquant les dégâts industriels sur l’évolution du goût des aliments… et donc des hommes. Pour Debord en effet, avec le progrès de la technique, nous ne mangerions plus que des abats-faims, soit « une pièce de résistance qu’on sert d’abord pour apaiser, abattre la première faim des convives » (Larousse).

Bien avant les scandales de Findus, il y dénonce déjà les colossales malversations liées à l’industrie agro-alimentaire et à ses aliments « dont l’apparence colorée n’y garantit pas la saveur, ni la fadeur l’innocuité ». La chimie fait des ravages, couplée avec la mondialisation et la logique marchande elle permet des horreurs : viandes composées à plus de 30% de matières végétales fabriquées en laboratoire, bières infectes, voire bières concentrées (permettant le remplacement des brasseurs par de vulgaires embouteilleurs chargés de réunir les éléments séparés – le tout au profit des grandes industries brassicoles, détruisant les brasseries locales et donc du même coup tout un savoir-faire ancestral), pains composé d’ingrédients imbitables (farines non-panifiables, levures chimiques, fours électriques), fruits gardés au froid afin de résister à toutes les saisons (perdant au passage, selon un journaliste enthousiaste du Cosmopolitan, beaucoup de leur saveur naturelle), etc. Constat presque prophétique : aujourd’hui, on sait désormais scientifiquement que les fruits ne sont plus que des succédanés des fruits d’antan, une pomme des années 1950 en valant 100 des années 2000…

La nourriture est un sujet peu abordé par les révolutionnaires – si ce n’est par l’angle quantitatif. Or, c’est un enjeu tout aussi important, sinon majeur, et Debord l’avait bien compris. La logique du capitalisme tend à tout réduire à des abstractions et à nuire à l’authenticité des productions humaines. Elle crée des ersatz, et ce au profit des personnes qui possèdent le capital, seules aptes à payer des laboratoires pour toujours progresser dans la réduction des coûts, et les machines permettant de recomposer les aliments séparés. Cette réduction des coûts (et du temps), on le sait désormais, passera bientôt par la disparition des animaux, bien trop coûteux pour ceux qui ne veulent plus avoir à faire à de la chair vivante. Au nom du quantitatif, on détruit le qualitatif. Raisonnements d’esthètes ? Les premiers perdants de ces avancées sont en réalité les classes populaires. Des petites entreprises familiales en Occident transmettant un legs gastronomique séculier jusqu’aux agriculteurs vivriers qui en Afrique sont incapables de rivaliser avec la production à bas coûts (et à bas goûts) des grandes fermes industrielles occidentales, tous y perdent, et tout s’y perd : les traditions alimentaires, l’autonomie alimentaire, tout ce qui a pu se faire grâce à une production spontanée du peuple et une longue formation historique.

Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Debord, en antimoderne, ne peut que constater la lente déliquescence des mœurs. Il fut un temps où l’on pouvait « pendre à la lanterne » les falsificateurs de nourriture, alors que la falsification demeurait artisanale ; elle est aujourd’hui d’autant plus endémique qu’elle est acceptée passivement. « Autre temps, autres mœurs ». Le goût des hommes s’est perdu avec l’homogénéisation capitaliste. « Toute tradition historique doit disparaître, et l’abstraction devra régner dans l’absence générale de la qualité (voir l’article Abstraction). Tous les pays n’avaient évidemment pas les mêmes caractéristiques (géographiques et culturelles) dans l’alimentation. Pour s’en tenir à l’Europe, la France avait de la mauvaise bière (sauf en Alsace), du très mauvais café, etc. Mais l’Allemagne buvait de la bonne bière, l’Espagne buvait du bon chocolat et du bon vin, l’Italie du bon café et du bon vin. La France avait du bon pain, de bons vins, de nombreux fromages, beaucoup de volaille et de bœuf. Tout doit se réduire, dans le cadre du Marché Commun, à une égalité de la marchandise polluée. »

Une mise en garde d’autant plus salutaire que la question du goût n’est pas anodine. Au contraire, elle est le corollaire de celle de l’intelligence, dans tout ce que ce concept embrasse. Une vision bien trop cartésienne de l’être humain a tendu à séparer le corps et l’esprit, dans une dichotomie qui oppose finalement un matérialisme vulgaire à un idéalisme désincarné. Caricature radicale, car comme le rappelait Charles Péguy, « le spirituel couche dans le lit de camp du temporel ». L’éveil à la curiosité sous toutes ses formes est toujours passé par une forme quelconque de passion et de sensualité. Goût des mathématiques, goût de la politique, tout passe par un enracinement des activités dans les désirs et plaisirs charnels des uns et des autres – le corps, réceptacle et formateur des idées. Et les Athéniens de l’Antiquité le savaient, eux qui voyaient notamment dans la tragédie une fonction éminemment critique et démocratique : la leçon de la tragédie passait par les passions qu’elle véhiculait, transmises à l’audience. Plus on ressentait les choses, mieux c’était ; l’apathie – étymologiquement « absence de passion » – était radicalement méprisée chez les Grecs, particulièrement en politique. Plus tard, de nombreuses formes de socialisme tenteront de revaloriser le désir et la libido (parfois jusqu’à l’outrance, ce que récupèrera le capitalisme consumériste), car l’accomplissement de soi passe aussi par une adéquation entre travail, désir et plaisir.

Une mise en garde d’autant plus salutaire que la question du goût n’est pas anodine. Au contraire, elle est le corollaire de celle de l’intelligence, dans tout ce que ce concept embrasse. Une vision bien trop cartésienne de l’être humain a tendu à séparer le corps et l’esprit, dans une dichotomie qui oppose finalement un matérialisme vulgaire à un idéalisme désincarné. Caricature radicale, car comme le rappelait Charles Péguy, « le spirituel couche dans le lit de camp du temporel ». L’éveil à la curiosité sous toutes ses formes est toujours passé par une forme quelconque de passion et de sensualité. Goût des mathématiques, goût de la politique, tout passe par un enracinement des activités dans les désirs et plaisirs charnels des uns et des autres – le corps, réceptacle et formateur des idées. Et les Athéniens de l’Antiquité le savaient, eux qui voyaient notamment dans la tragédie une fonction éminemment critique et démocratique : la leçon de la tragédie passait par les passions qu’elle véhiculait, transmises à l’audience. Plus on ressentait les choses, mieux c’était ; l’apathie – étymologiquement « absence de passion » – était radicalement méprisée chez les Grecs, particulièrement en politique. Plus tard, de nombreuses formes de socialisme tenteront de revaloriser le désir et la libido (parfois jusqu’à l’outrance, ce que récupèrera le capitalisme consumériste), car l’accomplissement de soi passe aussi par une adéquation entre travail, désir et plaisir. Si Castoriadis pouvait affirmer qu’il fallait remplacer « la passion pour les objets de consommation » par « la passion pour les affaires communes » (Une société à la dérive), c’est bien parce qu’il savait qu’on ne pratiquait pas quelque chose sans que cette chose soit valorisée socialement et apprécié individuellement. La fadeur morne de la politique et des luttes sociales contemporaines est ainsi, désormais, compensée par le Spectacle et ses nuisances. Les valeurs se perdent dès lors par recul de la sensualité, qui est tout à la fois moteur d’ouverture spirituelle et médiatrice des passions.

Si Castoriadis pouvait affirmer qu’il fallait remplacer « la passion pour les objets de consommation » par « la passion pour les affaires communes » (Une société à la dérive), c’est bien parce qu’il savait qu’on ne pratiquait pas quelque chose sans que cette chose soit valorisée socialement et apprécié individuellement. La fadeur morne de la politique et des luttes sociales contemporaines est ainsi, désormais, compensée par le Spectacle et ses nuisances. Les valeurs se perdent dès lors par recul de la sensualité, qui est tout à la fois moteur d’ouverture spirituelle et médiatrice des passions.

La perte de sensualité, le mépris des sens, est finalement l’ami pervers d’un capitalisme voué à tout rationaliser, à assécher un monde où l’austérité forcée traverse le monde de la production – et la désinhibition par l’overdose de stimuli celui de la consommation. « La répétitivité et l’affadissement des discours sur la sensualité ont également à voir avec une prise de distance généralisée vis-à-vis du monde sensuel. La pacification politique, le primat de la sécurité, la défiance à l’égard des passions ont des effets anesthésiants. Sans cesse stimulées par des signaux audio et vidéo, la vue et l’ouïe – les deux sens les moins charnels – ont pris l’ascendant sur le goût, et surtout sur l’odorat et le toucher. Les corps, soumis à une infinité de stimulations externes (consommer, embellir, faire du sport, etc.) sont dépossédés d’eux-mêmes. Car l’injonction contemporaine à jouir de la vie selon des principes bien davantage hédonistes et consuméristes que sensuels est le plus souvent un moyen de canaliser les désirs et les énergies, avec une visée normalisatrice. Chacun doit être capable de rendre compte de ses manières d’accéder à des plaisirs qui ne dépassent pas les limites de ce qui est décrété acceptable ; l’éthique de la transparence, aujourd’hui triomphante, repose sur une limitation des libertés communes et sur un autocontrôle des individus. » (Thomas Bouchet, Les fruits défendus. Socialisme et sensualité du XIXe siècle à nos jours.)

Réac ou révolutionnaire ?

Alors, Guy Debord était-il réactionnaire ? Ou révolutionnaire ? La question est importante, car elle dépasse la personne, elle-même significative, de Guy Debord pour toucher les mouvements radicaux et révolutionnaires en général. L’on sait trop bien désormais le lien néfaste entre tout un pan de la tradition révolutionnaire et les idéologies du Progrès. La « table rase » du passé a justifié la diabolisation de ce dernier, et il est, encore aujourd’hui, difficile de tenir une position de valorisation du passé sans passer pour un odieux nostalgique des vieilles dominations. L’eschatologie révolutionnaire n’a pourtant pas toujours été accolée à la Révolution, qui elle-même, étymologiquement, signifie un retour au point originel.

Régis Debray le rappelle régulièrement : « C’est le présentisme qui est effrayant. La perte des anachronismes. L’instant qui scintille, sans recul pour s’en démarquer, sans l’aune pour le juger. Si maintenant tout est maintenant, disons adieu aux rébellions de demain, que le jeunisme tuera dans l’œuf. Pas de révolution sans l’insistance, l’assistance du révolu. […] Tous les révolutionnaires que j’ai rencontrés avaient un temps de retard sur le leur : le Che voulait refaire San Martín, Marcos, Zapata, Chávez, Bolívar. Comme nos jacobins en 1789, lecteurs de Plutarque et de Tite-Live, les Gracques ; et Lénine, la Commune de Paris. Les réfractaires ont la manie d’antidater, en faisant d’un anachronisme leur agenda » (Dégagements). Et comme une preuve par l’histoire, la défunte revue libertaire Offensive avait publié un dossier entier sur ces révolutions ayant précédé la Révolution française. Ces dernières se caractérisaient par un conservatisme populaire qui visait à garder ce qu’il y avait de mieux dans la société tout en restaurant les dégâts commis par les dominants. « Que la révolution soit aussi une restauration, cela devait donc être entendu au sens le plus exact de ce terme : restaurer, c’est bien remettre à neuf une bâtisse, une statue ou un meuble anciens qui ont été abîmés, pour leur permettre de se conserver dans le temps. Révolutionner, ce n’était pas “faire table rase”, cela signifiait au contraire conserver autant que possible un certain état de la société, qui n’avait pu être troublé que par la soif de richesse et de puissance des gouvernants. Par conséquent, loin de se concevoir comme des “bousculeurs”, les révolutionnaires de jadis se voulaient des mainteneurs. » (Patrick Marcolini, « Révolte et conservatisme », Offensive).

Régis Debray le rappelle régulièrement : « C’est le présentisme qui est effrayant. La perte des anachronismes. L’instant qui scintille, sans recul pour s’en démarquer, sans l’aune pour le juger. Si maintenant tout est maintenant, disons adieu aux rébellions de demain, que le jeunisme tuera dans l’œuf. Pas de révolution sans l’insistance, l’assistance du révolu. […] Tous les révolutionnaires que j’ai rencontrés avaient un temps de retard sur le leur : le Che voulait refaire San Martín, Marcos, Zapata, Chávez, Bolívar. Comme nos jacobins en 1789, lecteurs de Plutarque et de Tite-Live, les Gracques ; et Lénine, la Commune de Paris. Les réfractaires ont la manie d’antidater, en faisant d’un anachronisme leur agenda » (Dégagements). Et comme une preuve par l’histoire, la défunte revue libertaire Offensive avait publié un dossier entier sur ces révolutions ayant précédé la Révolution française. Ces dernières se caractérisaient par un conservatisme populaire qui visait à garder ce qu’il y avait de mieux dans la société tout en restaurant les dégâts commis par les dominants. « Que la révolution soit aussi une restauration, cela devait donc être entendu au sens le plus exact de ce terme : restaurer, c’est bien remettre à neuf une bâtisse, une statue ou un meuble anciens qui ont été abîmés, pour leur permettre de se conserver dans le temps. Révolutionner, ce n’était pas “faire table rase”, cela signifiait au contraire conserver autant que possible un certain état de la société, qui n’avait pu être troublé que par la soif de richesse et de puissance des gouvernants. Par conséquent, loin de se concevoir comme des “bousculeurs”, les révolutionnaires de jadis se voulaient des mainteneurs. » (Patrick Marcolini, « Révolte et conservatisme », Offensive). L’un des apports intéressants de Guy Debord réside dans son évolution, qui a été aussi une évolution contre cette conception progressiste, modernisatrice de la Révolution. Comme la majeure partie des authentiques radicaux du XXe siècle, sa volonté d’aller à la racine du capitalisme le conduisit à prendre des positions de plus en plus opposées à la vision linaire, déterministe de l’Histoire. Il adhérait ainsi au célèbre passage du Manifeste du Parti communiste disant que « la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. […] Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d’idées antiques et vénérables, se dissolvent; ceux qui les remplacent vieillissent avant d’avoir pu s’ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d’envisager leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés ». Cela s’accompagnait d’une remise en cause toute aussi radicale des normes véhiculées par le clivage gauche-droite. Considéré comme un auteur de gauche, certaines de ses positions semblaient pourtant déroutantes, désignant le problème de l’immigration comme significatif de l’évolution du monde occidental américanisé, les délinquants de banlieue comme les symptômes d’une dissolution radicale des liens sociaux, et les thèmes sociétaux comme les nouveaux cadres de la pensée bourgeoise. Cela le conduisait même à dire que « les catholiques extrémistes sont les seuls qui me paraissent sympathiques, Léon Bloy notamment. ».

L’un des apports intéressants de Guy Debord réside dans son évolution, qui a été aussi une évolution contre cette conception progressiste, modernisatrice de la Révolution. Comme la majeure partie des authentiques radicaux du XXe siècle, sa volonté d’aller à la racine du capitalisme le conduisit à prendre des positions de plus en plus opposées à la vision linaire, déterministe de l’Histoire. Il adhérait ainsi au célèbre passage du Manifeste du Parti communiste disant que « la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. […] Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d’idées antiques et vénérables, se dissolvent; ceux qui les remplacent vieillissent avant d’avoir pu s’ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d’envisager leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés ». Cela s’accompagnait d’une remise en cause toute aussi radicale des normes véhiculées par le clivage gauche-droite. Considéré comme un auteur de gauche, certaines de ses positions semblaient pourtant déroutantes, désignant le problème de l’immigration comme significatif de l’évolution du monde occidental américanisé, les délinquants de banlieue comme les symptômes d’une dissolution radicale des liens sociaux, et les thèmes sociétaux comme les nouveaux cadres de la pensée bourgeoise. Cela le conduisait même à dire que « les catholiques extrémistes sont les seuls qui me paraissent sympathiques, Léon Bloy notamment. ».

Alors, Debord, réac’ ou révolutionnaire ? Gageons qu’il aurait réfuté cette opposition stupide, en montrant que la Révolution a besoin de conservation et donc du passé. Le capitalisme n’ayant plus besoin de la bourgeoisie conservatrice, il a continué sa mutation, chamboulant jusqu’aux mœurs sexuelles afin de conserver sa domination. Désormais, toute opposition authentique ne pourra se revendiquer du Progrès ou de la modernité, moteurs des changements perpétuels nécessaires au renouvellement du capitalisme. Il s’agit dès lors de puiser consciemment dans la mémoire collective pour trouver matière à créer un avenir. Des germes afin que poussent de nouvelles fleurs révolutionnaires. Guy Debord n’était pas réactionnaire, c’était un révolutionnairesans le Progrès.

Nos Desserts :

- Notes Debord-Baudrillard sur le blog de Danial Bensaïd

- Commentaires sur la société du spectacle de Guy Debord

- Guy Debord, poète et révolutionnaire sur Zones Subversives

- Les situationnistes dans la lutte des classes sur Zones Subversives

- L’urbanisme chez Debord sur Le Comptoir

- Spectacle et festivisme sur Le Comptoir

- Debord cinéaste sur Le Comptoir

- Clément Sénéchal interviewé sur Debord dans Le Comptoir

Notes :

[i] « Le fait de n’avoir jamais accordé que très peu d’attention aux questions d’argent, et absolument aucune place à l’ambition d’occuper quelque brillante fonction dans la société, est un trait si rare parmi contemporains qu’il sera sans doute parfois considéré comme incroyable, même dans mon cas. » (Panégyrique, p.1662).

[iii] « Consumé par le feu de la nuit – le romantisme noir de Guy Debord »

[v] « Il est juste de reconnaître la difficulté et l’immensité des tâches de la révolution qui veut établir et maintenir une société sans classes. Elle peut assez aisément commencer partout où des assemblées prolétariennes autonomes, ne reconnaissant en dehors d’elles aucune autorité ou propriété de quiconque, plaçant leur volonté au-dessus de toutes les lois et de toutes les spécialisations, aboliront la séparation des individus, l’économie marchande, l’État. Mais elle ne triomphera qu’en s’imposant universellement, sans laisser une parcelle de territoire à aucune forme subsistante de société aliénée. Là, on reverra une Athènes ou une Florence dont personne ne sera rejeté, étendue jusqu’aux extrémités du monde ; et qui, ayant abattu tous ses ennemis, pourra enfin se livrer joyeusement aux véritables divisions et aux affrontements sans fin de la vie historique. » (Guy Debord, Préface à la quatrième édition italienne de La Société du spectacle)

[vii] Le mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle, p.173

[viii] « Mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société urbaine : technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Se dit aussi, plus particulièrement, pour désigner la durée d’un exercice continu de cette expérience. », « Définitions », IS, n°1, juin 1958, p.13.

[ix] Le mouvement situationniste, p.93