par Gerard Dussouy

Et le changement, dont le moteur principal a été ces dernières années le facteur économique, va s’accentuer au cours des décennies qui viennent sous la pression de certaines mutations technologiques, mais surtout de phénomènes structurels, tantôt humains (déséquilibres démographiques, migrations et nouveaux hégémonismes), tantôt naturels (réchauffement climatique).

Dans le complexe d’espaces que la géopolitique systémique s’efforce d’interpréter (Dussouy, 2001), chacun d’entre eux a sa logique de structuration, et comme ils sont, à la fois, interactifs, différents et inséparables, il n’est pas simple de prévoir la tournure générale que ce changement prendra.

Cela dépendra de la façon, plus ou moins dramatique, ou plus ou moins bien régulée, dont les hommes et leurs institutions trancheront les nœuds gordiens de la géopolitique qu’ils ont mise en place, délibérément ou pas.

Le premier d’entre eux réside dans les relations compliquées, parce que faites d’interdépendances et de rivalités potentielles, qu’entretiennent les principales puissances mondiales, la Chine et les États-Unis au premier chef.

Le deuxième se démultiplie, en quelque sorte, dans les régions ou les zones réputées être les plus instables, les plus conflictuelles, de l’espace géopolitique, où différentes situations pourraient dégénérer.

Le troisième consiste dans la capacité qu’auront les hommes à faire face à la multiplication de leur nombre, et aux tensions qui vont avec, en se garantissant une croissance économique durable et suffisante. Le quatrième, qui pourrait s’avérer le plus déterminant, mais qui reste le plus imprévisible, est celui du niveau d’adaptation des humains au réchauffement climatique et à ses effets perturbants, sachant qu’il apparaît inéluctable, et peut-être plus fort que prévu.

Chacun de ces nœuds gordiens est intéressant en soi parce qu’il met en exergue l’un des différents enjeux épistémologiques de la géopolitique globale, qu’il s’agit de prendre comme un Tout (tous les espaces factoriels sont à considérer), lequel ne relève pas des mêmes valeurs, dîtes universelles, mais qui s’affirme de plus en plus comme étant un plurivers (un lieu de rencontre de visions du monde et de cultures concurrentes).

Néanmoins, il n’est pas question de les analyser ici chacun en profondeur, mais, seulement, d’exposer leur bien-fondé avec des cartes qui peuvent s’avérer plus explicites que de longs discours. C’est le rôle heuristique des images que d’ouvrir la voie à la réflexion, sans imaginer une seconde qu’elles puissent se suffire à elles-mêmes et se substituer à l’analyse.

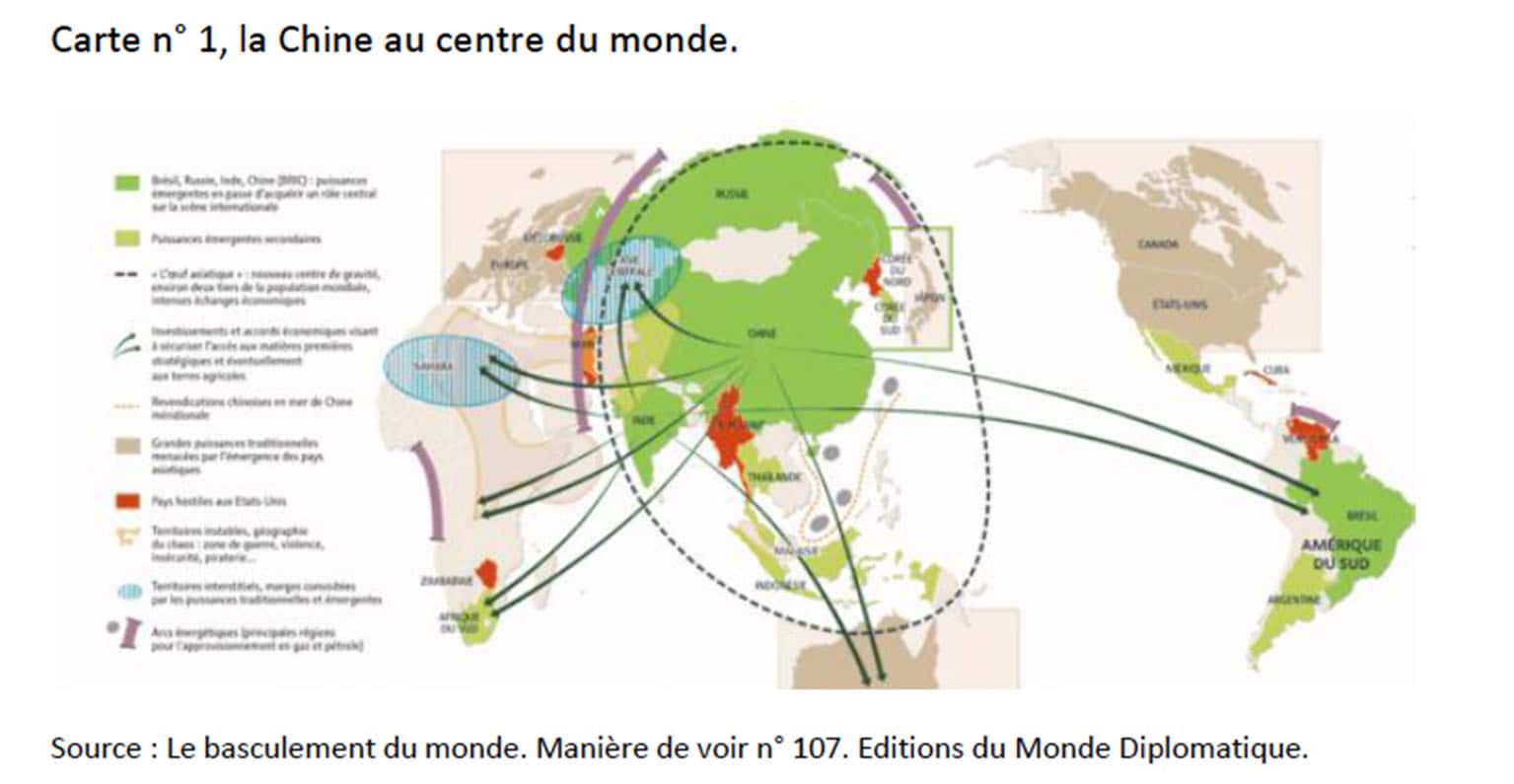

La carte géopolitique du monde a, d’ores et déjà, changé de polarité. C’est la conséquence de la montée en puissance de l’Asie, de l’installation de la Chine au cœur du système économique mondial, du déclin de la puissance des États-Unis, et de l’inexistence de l’Europe.

La

Chine, désormais première puissance économique mondiale (si l’on prend

comme taux de change la parité des pouvoirs d’achat), a pris, du même

coup, de façon intentionnelle, mais cela relève aussi de la mécanique de

la puissance, l’initiative en matière de politique internationale. En

effet, elle développe depuis quelques années une « grande stratégie »,

dans le cadre du « nouveau multilatéralisme » qui caractérise, selon les

dires de ses dirigeants, la situation internationale (Panda, 2011).

La fongibilité de la puissance, à savoir son transfert d’une capacité à une autre, comme de l’économique au militaire, par exemple, n’est jamais évidente et exige du temps. Mais, elle est toujours suffisante pour que l’on s’interdise de séparer, comme on l’a fait trop longtemps, et comme certains continuent à le faire, ce qui est la géopolitique stricto sensu, celle des territoires, et la géoéconomie ; mais également la géodémographie, la géoculture ou, pourquoi pas selon la terminologie de Deleuze et Guattari, la géophilosophie. La montée en puissance de l’économie chinoise ne peut donc qu’encourager Pékin à prendre des initiatives diplomatiques, parallèlement à la modernisation de ses forces armées ; en attendant de pouvoir, un jour, maintenant que la Chine a renoué avec ses traditions, exercer son influence culturelle et idéelle.

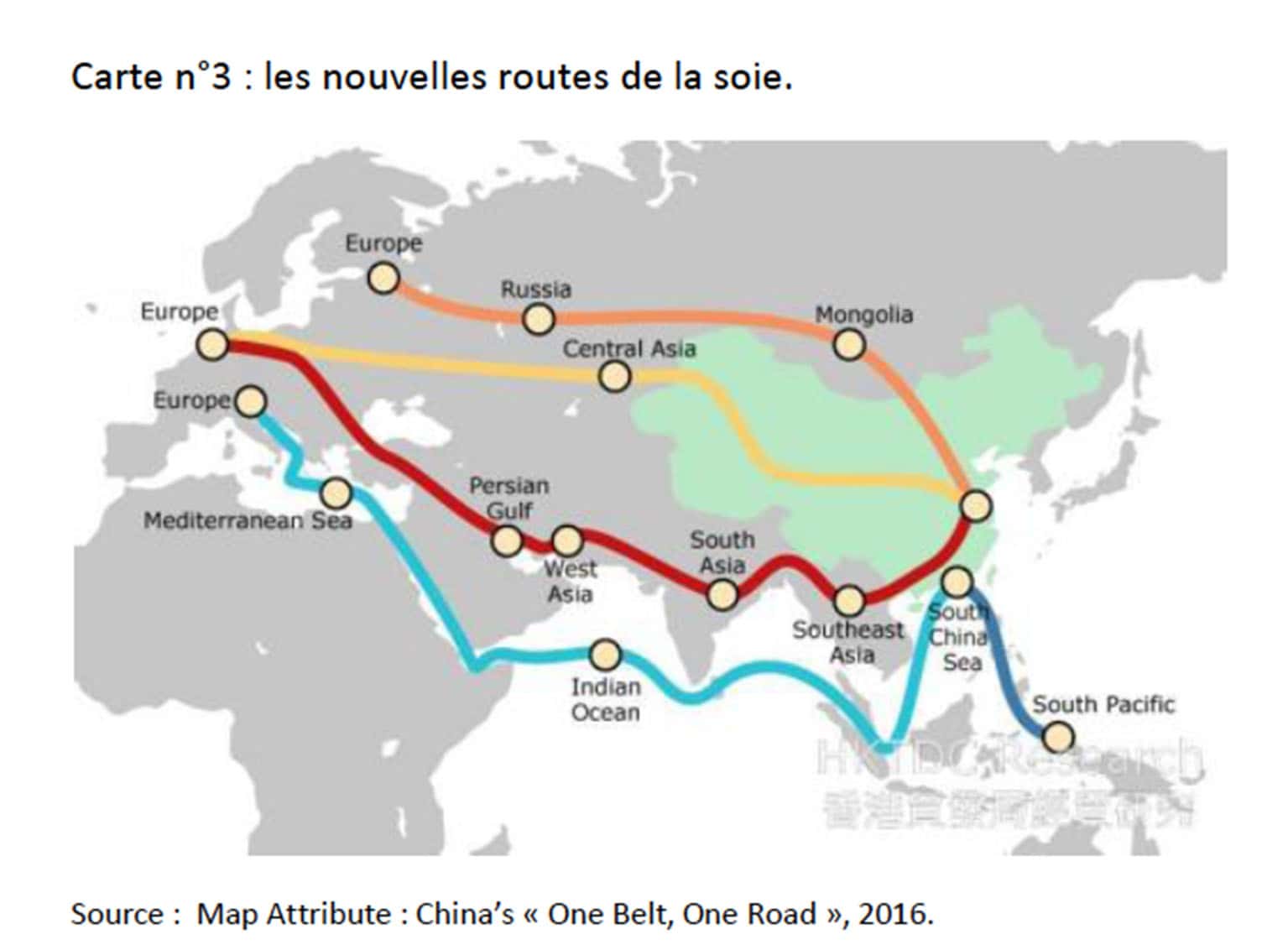

Le déploiement diplomatique de la Chine en Asie a pour principal instrument l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), fondée en 2001. Conçue à l’origine pour combattre ce que les Chinois appellent les « trois maux » du terrorisme, du séparatisme et de l’extrémisme, l’organisation a facilité le rapprochement russo-chinois, face à la présence américaine en Afghanistan et face à la pression de Washington sur l’Iran, mais elle est aussi au départ d’un certain nombre de coopérations économiques (c’est dans l’ordre géopolitique des choses), en matière de ventes et de transports d’hydrocarbures en particulier. Tout cela fait que l’OCS s’apparente de plus en plus à un G8 exclusif (par rapport aux États-Unis), mais qui se tourne aussi vers le Golfe Persique et vers l’Europe.

C’est en partie dans le cadre de l’OCS (pour des besoins de co-financement), bien qu’il s’agisse d’une initiative éminemment chinoise bien accueillie par l’Union européenne, que s’est opérée la renaissance « des routes de la soie ». Avec parmi elles, celle qui mérite le plus le nom, parce qu’elle traverse l’Asie centrale, et qui, depuis cette année, relie notamment Wuhan à Lyon (11 300 km parcourus en quinze jours). Dans l’ensemble, il s’agit de mettre en place un réseau ferroviaire entre 16 villes chinoises et 15 villes européennes sur lequel Pékin compte voir circuler 5 000 trains par an d’ici à 2020. L’objectif est de faire transférer par la voie terrestre une part de plus en plus élevée du commerce qui grandit entre la Chine et l’Europe. Actuellement, ce renouveau fait surtout l’affaire de la Chine puisque les flux Est-Ouest sont le double que dans l’autre sens. Il s’inscrit dans le projet chinois de devenir le pays manufacturier leader d’ici à 2049, et dont il faudra exporter la production. Imitant en cela le plan allemand d’Industrie 4.0, dont l’objectif est la production standardisée d’outils de production, le plan « Made in China 2025 » entend redoubler les dépenses en R & D afin de faire de la Chine une grande puissance technologique à l’horizon du centenaire de la révolution maoïste.

Évidemment, la nouvelle configuration géopolitique, celle qui correspond au leadership asiatique, n’est pas dépourvue de rivalités au cœur même de l’espace devenu référentiel. La Chine et l’Inde, pour ne parler que d’elles, sont deux États-continent d’une masse critique comme il n’en a jamais existé dans l’histoire. Culturellement, tout les oppose, et à la compétition politique et commerciale qui, immanquablement, va s’instaurer entre elles, s’ajoute un certain nombre de contentieux territoriaux. De la façon dont évolueront leurs relations bilatérales, plutôt apaisées à l’heure actuelle, et sachant qu’on peut prévoir qu’elles s’inscriront dans un jeu triangulaire avec les États-Unis, dépendra l’équilibre asiatique qui commandera à celui du monde.

Note

(1) Nous distinguons, pour notre part, la géopolitique qui est d’ordre ontologique parce qu’elle est une réflexion sur l’étant de l’espace mondial (la configuration des acteurs et des différents sous-espaces qui le constituent), et la géostratégie qui est l’action stratégique (sa pratique et son observation) des différents acteurs (étatiques ou privés) dans un espace considéré.

Source