À plusieurs reprises, réagissant aux initiatives américaines qu’un tel schéma (hypothétique) peut inspirer, les dirigeants chinois ont dénoncé la stratégie d’encerclement conduite par Washington. Affaire de perspective, de vision, certes, mais qui peut avoir des conséquences graves car le dispositif de surveillance militaire mis en place par les États-Unis dans le Pacifique ouest recoupe les nombreux axes de rivalité qui fractionnent la bordure océanique de l’Asie de l’Est.

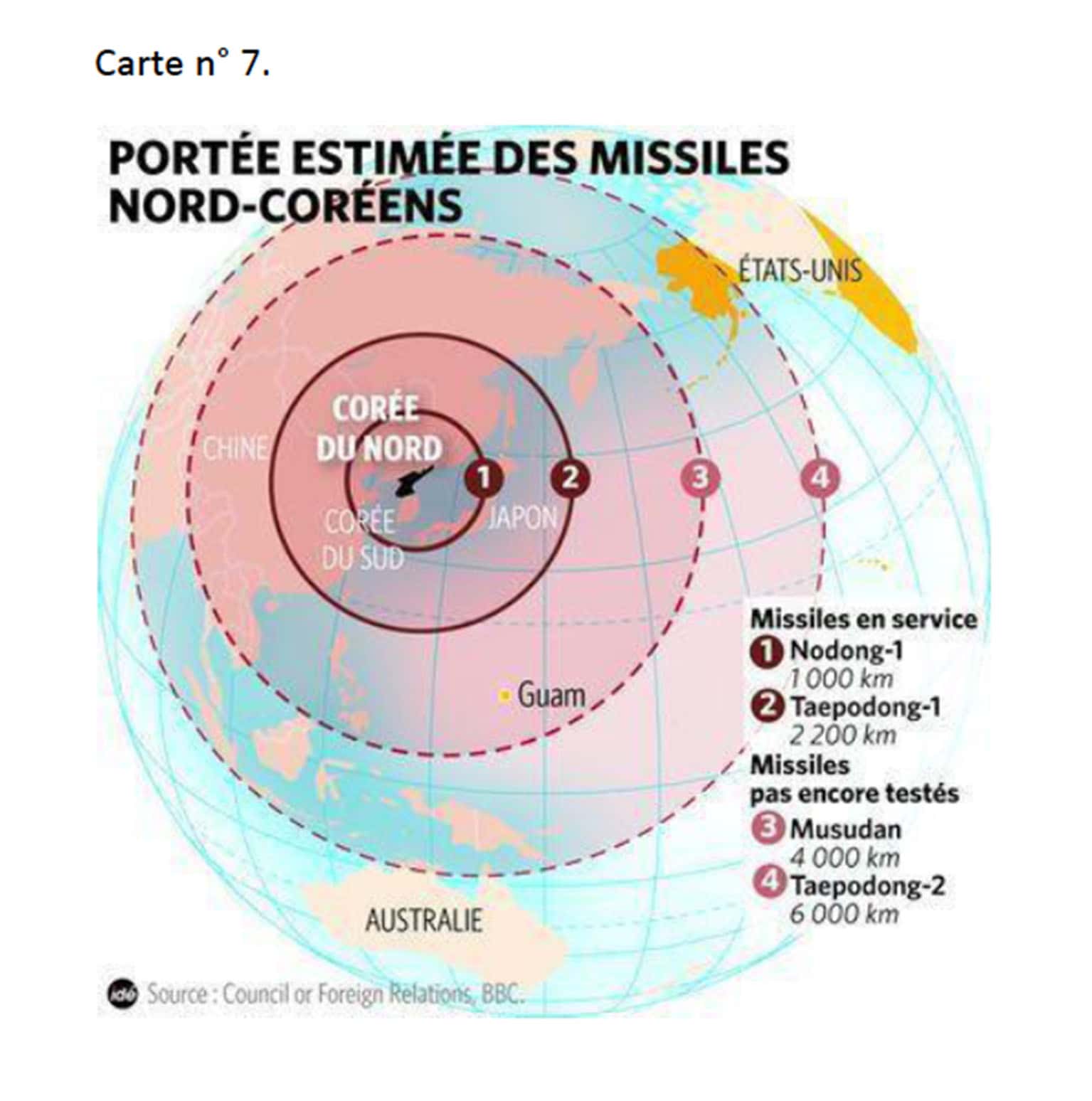

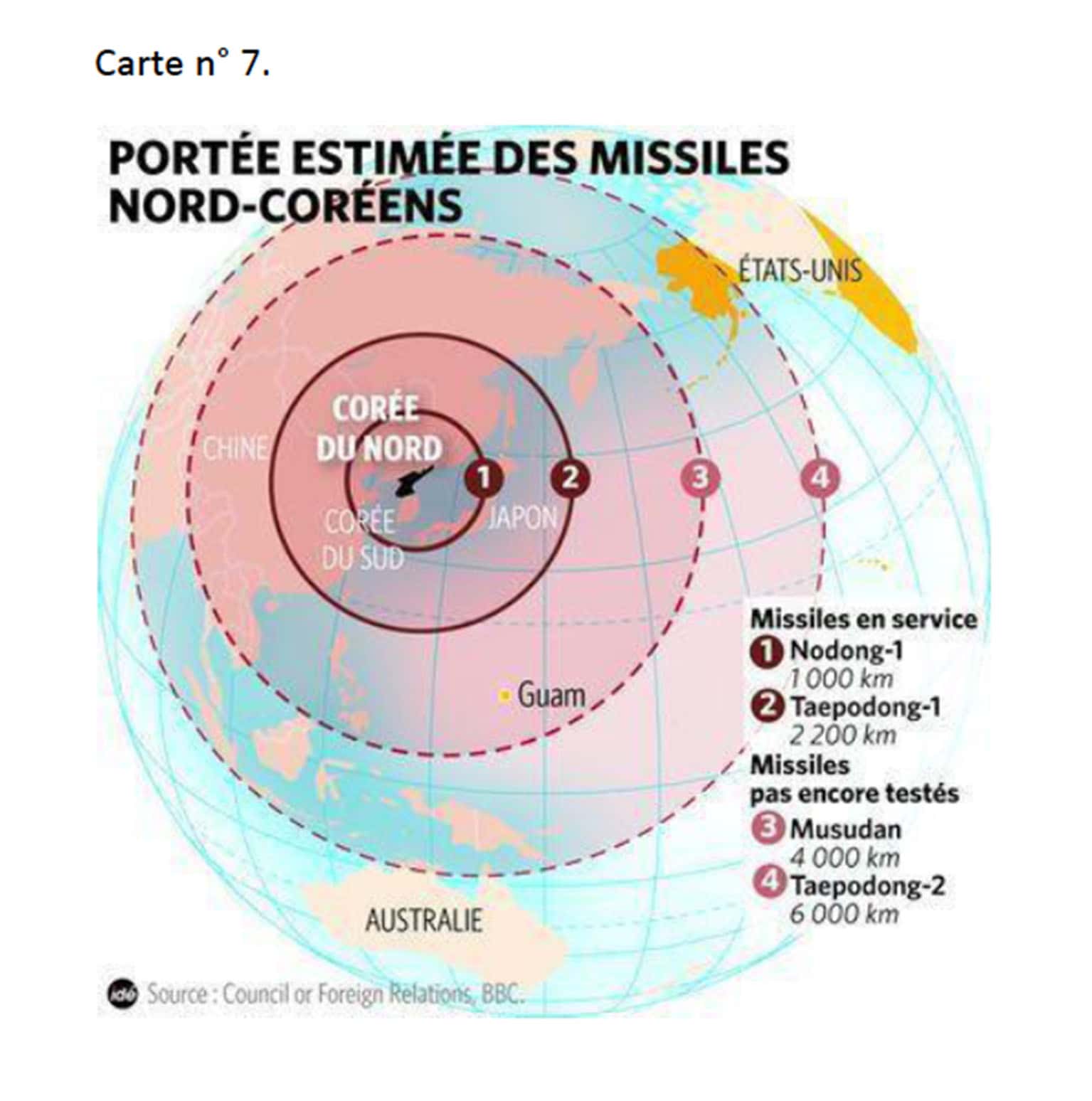

Enfin,

depuis l’été 2017, l’Asie de l’Est se trouve un peu plus à

l’avant-scène de la géopolitique mondiale à cause de son « trublion

nucléaire », la Corée du Nord. En quête de reconnaissance

internationale, le régime de Pyongyang a montré qu’il disposait d’une

panoplie de vrais missiles intercontinentaux (ICBM) susceptibles

d’emporter des bombes nucléaires. La réalité de la menace qu’entend

faire planer le dirigeant Kim Jong-un sur ses voisins et sur les

États-Unis, principale cible diplomatique, est difficile à appréhender.

On peut imaginer que, sauf accident ou réaction inconséquente de l’une

des parties concernées, comme lors de la « crise des missiles » de Cuba,

en 1962, on va s’acheminer vers un marchandage régional dans lequel, en

contrepartie de son arbitrage, Pékin obtiendra des compensations dans

les litiges (politiques ou commerciaux) que la capitale chinoise peut

entretenir avec Washington.

Enfin,

depuis l’été 2017, l’Asie de l’Est se trouve un peu plus à

l’avant-scène de la géopolitique mondiale à cause de son « trublion

nucléaire », la Corée du Nord. En quête de reconnaissance

internationale, le régime de Pyongyang a montré qu’il disposait d’une

panoplie de vrais missiles intercontinentaux (ICBM) susceptibles

d’emporter des bombes nucléaires. La réalité de la menace qu’entend

faire planer le dirigeant Kim Jong-un sur ses voisins et sur les

États-Unis, principale cible diplomatique, est difficile à appréhender.

On peut imaginer que, sauf accident ou réaction inconséquente de l’une

des parties concernées, comme lors de la « crise des missiles » de Cuba,

en 1962, on va s’acheminer vers un marchandage régional dans lequel, en

contrepartie de son arbitrage, Pékin obtiendra des compensations dans

les litiges (politiques ou commerciaux) que la capitale chinoise peut

entretenir avec Washington. Sur

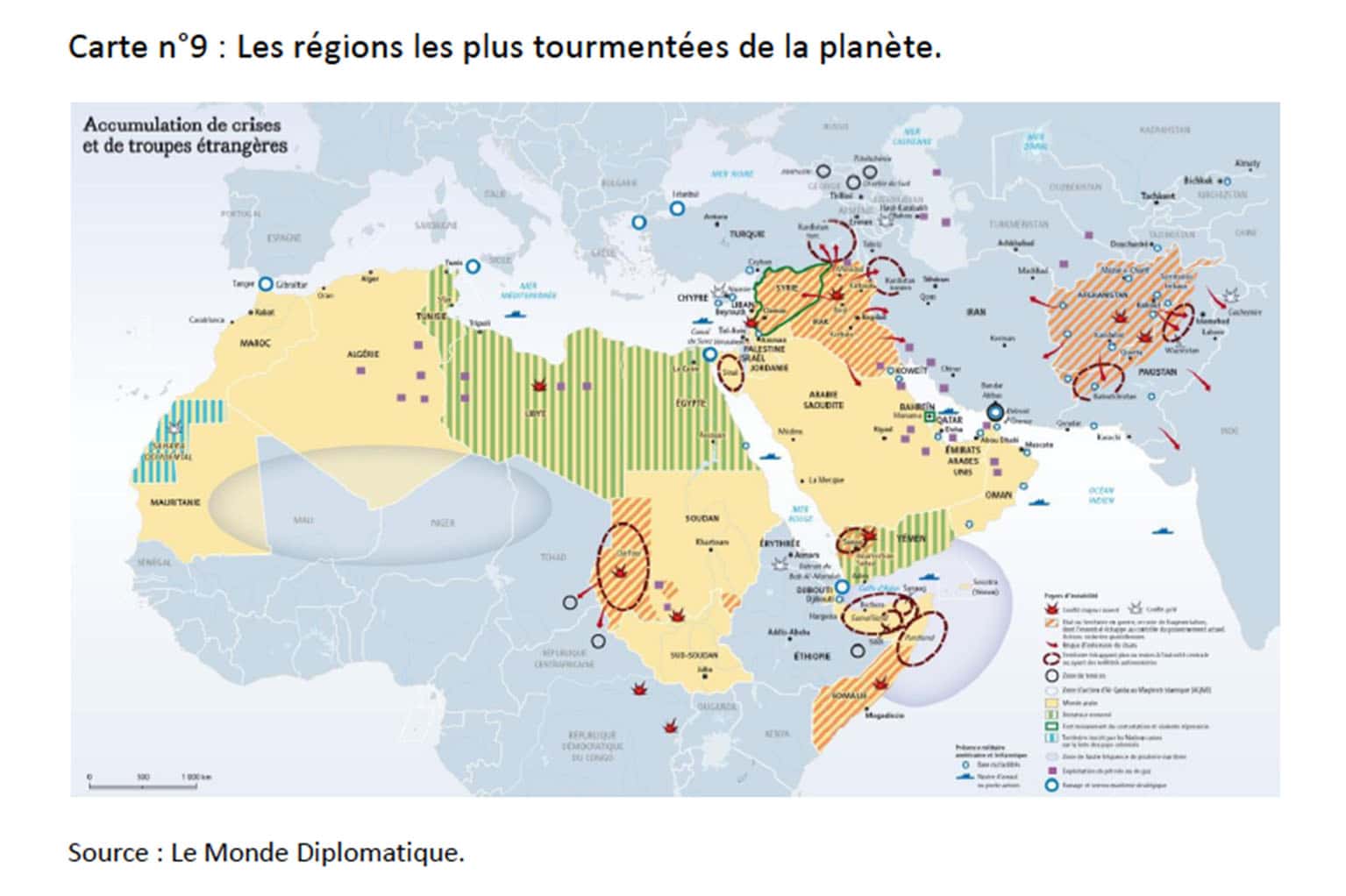

l’autre face de l’Asie, et au-delà jusqu’au nord de l’Afrique, s’étire

le monde musulman que les géostratèges américains ont pris l’habitude de

diviser en trois espaces stratégiques, et qui est, sans aucun doute,

aujourd’hui, la région la plus tourmentée de la planète. Elle recèle de

nombreux enjeux bien connus, qui attisent toujours la convoitise des

grandes puissances économiques, mais aussi de nombreux dangers dont le

plus évident, de nos jours et pour de nombreuses années à venir, est

d’abriter les bases du terrorisme islamiste. Même si l’État du même nom

est moribond. Car dans le vaste espace musulman sourde un hégémonisme,

qui ne dit pas son nom, insufflé par la conjonction du dynamisme

démographique, de la richesse financière, et d’une foi religieuse

exclusive.

Sur

l’autre face de l’Asie, et au-delà jusqu’au nord de l’Afrique, s’étire

le monde musulman que les géostratèges américains ont pris l’habitude de

diviser en trois espaces stratégiques, et qui est, sans aucun doute,

aujourd’hui, la région la plus tourmentée de la planète. Elle recèle de

nombreux enjeux bien connus, qui attisent toujours la convoitise des

grandes puissances économiques, mais aussi de nombreux dangers dont le

plus évident, de nos jours et pour de nombreuses années à venir, est

d’abriter les bases du terrorisme islamiste. Même si l’État du même nom

est moribond. Car dans le vaste espace musulman sourde un hégémonisme,

qui ne dit pas son nom, insufflé par la conjonction du dynamisme

démographique, de la richesse financière, et d’une foi religieuse

exclusive.

À l’Est, la zone formée par l’Asie Centrale et le Caucase est celle où sévit la guerre d’Afghanistan dans laquelle s’empêtrent encore les Américains, sous le regard attentif des Russes et des Chinois, mais aussi de la puissance montante de l’Iran, qui tous ont des intérêts économiques politiques, stratégiques, à faire valoir. Au centre, le Moyen-Orient proprement dit est la région perturbée que l’on sait pour des raisons qui n’ont pas changé depuis des décennies, mais auxquelles se sont surajoutées la destruction d’abord, la déstabilisation ensuite, de l’Irak, la guerre civile syrienne, et l’activité meurtrière du terrorisme des fondamentalistes. À l’Ouest, en Afrique du Nord, depuis le fiasco des printemps arabes, la Libye constitue la principale préoccupation des chancelleries et des stratèges occidentaux.

Quant à l’Europe, cantonnée maintenant à la marge de la scène mondiale (ce qui risque fort de rester définitivement sa place en raison de son incapacité à s’unir), elle n’est pas exempte de tout risque de conflit. En effet, la situation demeure tendue entre l’Ukraine et la Russie, et aucune solution politique n’a encore été trouvée pour surmonter de façon satisfaisante, pour toutes les parties, le problème de la dissidence du Donbass. De surcroît, la « crise ukrainienne » éloigne l’Europe et la Russie l’une de l’autre, alors que tout tend à démontrer que, dans la nouvelle configuration géopolitique du monde, elles sont deux « alliés naturels » (Dussouy, 2013).

Mais, marginalisation ne rythme pas avec sécurisation ou avec mise à l’abri. L’Europe n’est qu’une pièce du système mondial qu’elle a contribué à mettre en place. Elle est directement concernée, au même titre que les autres continents, par les grands flux planétaires de toutes natures.

Source