Né le 26 septembre 1889 et décédé le 26 mai 1976, Martin Heidegger était le fils aîné d’un artisan tonnelier souabe (pays de Bade), Friedrich et de sa femme Johanna, et qui faisait aussi fonction de sacristain de sa paroisse de Messkirch en appartenant au courant, nombreux en Allemagne, des Vieux-Catholiques qui refusent de tenir les parents de la Vierge, Anne et Zacharie, exempts du péché originel et contestent le dogme de l’infaillibilité pontificale du Premier Concile du Vatican, de 1870. Martin Heidegger entra au noviciat des Jésuites en 1909 et le quitta bientôt pour raison de santé ; tout comme, bien que réformé en 1914, volontaire et placé dans le service de météorologie à Verdun, il dut abandonner le service. Professeurs, étudiants, artistes et clercs, aînés de famille à la campagne n’étaient pas, en Allemagne impériale, y compris sous le national-socialisme sauf aux derniers temps de l’inondation bolchevique lorsque les digues européennes furent rompues, astreints aux armes, car l’on estimait leur survie précieuse au peuple. C’est pourquoi ils devaient se porter volontaires. Sa femme, épousé en 1917, Elfride Petri (1892-1993), protestante et patriote, partageait son dégoût des ennemis de la culture et de la société et le détacha de la tutelle politique catholique, s’engageant elle-même dans le national-socialisme. Il estimait, par ailleurs, que la vraie philosophie allemande avait toujours été inséparable du Christianisme.

Il soutint électoralement, en 1932, avant l’accession au pouvoir, le mouvement qui avait pris l’étiquette de parti et s’y inscrit, le 3 mai 1933, résolu à prendre justement parti, sans compromis, contre le Traité ignominieux de Versailles (1919) qui visait à l’anéantissement du peuple allemand et de sa culture.

Ses deux fils emmenés en captivité en Russie, ne revinrent qu’en 1947.

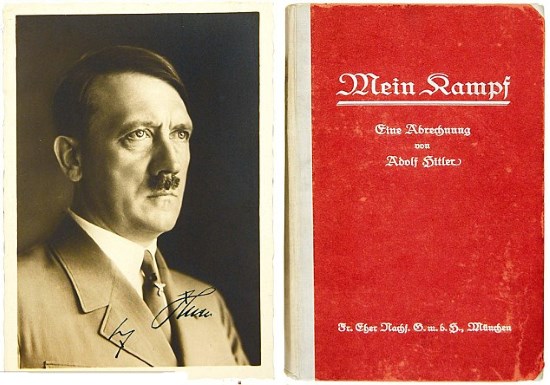

Son frère cadet, Fritz, qui avait aussi abandonné pour des raisons d’élocution impropre à la chaire, la vocation religieuse, pour devenir banquier dans leur ville natale, reçut de lui en cadeau de Noël « Mein Kampf », vivement recommandé par son aîné en ces termes dans ce billet du 18 Novembre 1931, daté de Fribourg où Heidegger avait sa chaire d’université :

« Je désire extrêmement que tu te mesures avec le livre d’Hitler qui est faible dans les chapitres du début autobiographiques. Que cet homme ait et même déjà eu un instinct politique inhabituel et sûr, là où nous étions tous encore embrouillés [benebelbt, être dans le brouillard] c’est ce qu’aucun observateur ne peut plus contester. Encore de toutes autres forces augmenteront à l’avenir le mouvement national-socialiste. Il ne s’agit plus d’un petit parti politique – mais du sauvetage ou du déclin de l’Europe et de la culture occidentale. Qui n’a pas aussi maintenant encore compris cela mérite d’être broyé dans le chaos. La réflexion sur ces choses ne trouble pas la paix de Noël, mais ramène à l’essence et à la tâche des Allemands, c’est-à-dire là où la forme de cette fête merveilleuse a son origine. »

Dans une réponse datée du 20 janvier 1948 à son ancien auditeur Herbert Marcuse qui le sommait, en agent de la C.I.A. qu’il était, de publier son sentiment de culpabilité allemande et d’exprimer les remords que l’on devine, le professeur répondit qu’il trouvait inconvenant et absurde d’exiger de lui qu’il exprimât du repentir pour des crimes qu’il était supposé, par ailleurs, avoir ignoré en temps de guerre, alors qu’aujourd’hui, sur les routes, « au vu et au su du monde », des colonnes de civils allemands réfugiés de l’Est, femmes, enfant vieillards, en temps de paix, se font massacrer et frapper, déposséder par millions sans que la dite « opinion publique » s’en émeuve. Jamais après guerre, Martin Heidegger ne prononça, en privé ou en public, une parole de critique directe ou voilée contre le créateur et chef du Troisième Reich. Une journaliste italienne eut l’audace heureuse de l’interroger gracieusement sur ce point : il y avait, répondit-il, en substance, plus de cent partis ou organisations qui prétendaient gouverner. Est-ce une situation tenable, en temps de crise ? Un chef était nécessaire.

Après la dernière guerre, il resta interdit d’enseignement pendant onze ans par les autorités françaises d’occupation après avis de leur expert politique germaniste, F. Bertaux du Quai d’Orsay. Ce dernier avait jugé, sur la dénonciation de son collègue réfugié en Suisse Karl Jaspers (marié à une brandebourgeoise israélite), sa réponse au Questionnaire de dénazification (sic) insuffisante, et lui imposèrent par tracasserie mesquine, des locataires civils étrangers, puis la bruyante famille d’un sergent français, pour lui ôter toute tranquillité et entraver ainsi ses profondes et incessantes recherches. Un émigré juif hongrois occupa sa chaire à l’université de Fribourg-en-Brisgau qui avait été avant lui celle de Edmund Husserl, ex-israélite, de confession protestante, d’abord professeur de mathématiques, en fait un sans-Dieu, parrainé au début de sa nomination à l’Université de Vienne par le futur Président tchèque Masaryk, de mère ouvrière allemande de Moravie et de père industriel juif catholique, qui deviendra avant 1914 agent des services d’espionnage du Tsar, puis, exilé à Londres, de l’Intelligence Service et laissera massacrer une partie de la population civile allemande de Bohème.

Joseph Goebbels avec la délégation allemande en marge de la Conférence du désarmement de Genève en septembre 1933

Dans une confession ou « Profession de foi des Professeurs des Universités et Ecoles Supérieures allemandes à Adolf Hitler et à l’État national-socialiste » (Bekenntnis der Professoren zu dem deutschen Universitäten and Hochschulen zu Adolf Hitler und den nationalsozialistischen Staat), le philosophe allemand lance cet appel :

« Enseignants et Camarades ! Compagnons et compagnonnes allemandes du peuple ! [le terme allemand camarade est d’usage militaire, non militant]

I

Vouloir être responsable de soi

Le peuple allemand est appelé au vote par le Führer [guide,

celui qui donne l’exemple et marche devant comme le guide de montagne

(Bergführer), par opposition au Leiter ou leader qui dirige simplement]

« à la votation ; mais le Führer ne le prie en rien, il donne bien

plutôt l’immédiate possibilité de la suprême libre décision de savoir

si le peuple entier veut sa propre existence [sein eigenes Dasein] ou s’il ne le veut pas. Le peuple allemand ne choisit demain rien moins que son avenir. »Ce vote semble simplement incomparable avec tous les processus de votation jusqu’ici. Le caractère unique de ce vote est la grandeur simple de la décision à accomplir en lui. L’inflexibilité du simple et du dernier ne tolère aucun chancellement, et aucune tergiversation. Cette décision dernière s’étend à la frontière extérieure de l’existence de notre peuple. Et quelle est cette frontière ? Elle consiste en cette exigence originelle de tout être, qu’il conserve et sauve son propre peuple. C’est pourquoi une borne est dressée entre ce qui peut être exigé d’un peuple et ce qui ne le doit pas. La force de cette loi fondamentale de l’honneur garantit au peuple allemand la dignité et la décision de sa vie. La volonté d’autoresponsabilité n’est cependant pas seulement la loi fondamentale de l’existence de notre peuple, mais en même temps le fait fondamental de l’action de son État national-socialiste. De cette volonté d’autoresponsabilité chaque travail de chaque condition, en petit et en grand, se range à l’endroit et au rang de sa détermination également nécessaire. Le travail des conditions [conditions sociales ou états, ce que le jargon des marxistes qualifie de classes pour les opposer et les ruiner] porte et affermit la structure vivante de l’État ; le travail reconquiert au peuple son terroir, le travail transfère cet État entendu comme la réalité du peuple en champ d’action de toutes les puissances de l’être humain.

Ce n’est pas l’ambition, pas la hardiesse, pas l’égoïsme aveugle et pas l’impulsion à la violence, mais le clair vouloir d’une autoresponsabilité inconditionnelle dans la charge et la maîtrise du destin de notre peuple qui a exigé du Führer la sortie de la « Société des Nations ». C’est non pas l’éloignement de la communauté des peuples, au contraire : notre peuple se place de ce pas sous la loi essentielle de l’être humain, pour laquelle tout peuple doit en premier lieu former une suite, s’il veut encore être un peuple.

Se prendre mutuellement au sérieux

C’est précisément à partir de cette suite également orientée face à l’exigence de l’autoresponsabilité que croît seulement la possibilité de se prendre mutuellement au sérieux, pour avec cela aussi affirmer déjà une communauté. La volonté d’une vraie communauté populaire se tient tout aussi bien éloignée d’une fraternité mondiale inconsistante qui n’engage à rien, que d’une tyrannie aveugle. Cette volonté œuvre au-delà de cette opposition, elle créée le se tenir-debout et le se tenir l’un l’autre [Auf-sich- und Zueinanderstehen] des peuples et des États.

Qu’est-ce qui se manifeste dans un pareil vouloir ? Est-ce le retour à la barbarie ? Non ! C’est l’abandon de tout comportement vide et affairisme dissimulé, par la simple grande exigence de l’action responsable d’elle-même. Est-ce l’irruption de l’absence de loi ? Non ! C’est la claire confession de la propriété intouchable de tout peuple. Est-ce le refus de la créativité d’un peuple spirituel et la mise en pièces de sa tradition historique ? Non ! C’est le départ [der Aufbruch] d’une jeunesse épurée et qui s’accroît dans ses racines. Sa volonté d’État rendra ce peuple dur envers lui-même et respectueux devant toute œuvre authentique.

II

Le courage de questionner

En quoi est ce donc un événement? Le peuple regagne la vérité de

sa volonté d’existence. Car vérité est la manifestation de ce qu’un

peuple dans son action et son savoir rend sûr, clair et fort. De

pareille vérité surgit la volonté authentique de savoir. Et cette

volonté de savoir circonscrit l’exigence de savoir. Et à partir de là

que se mesureront les frontières à l’intérieur desquelles un

questionnement et une recherche authentique doivent se fonder et

conserver. C’est d’une telle origine que naît pour nous la science. Elle

est liée à la nécessité de l’existence populaire consciente de soi.

La science est par conséquent la passion éducative maîtrisée dans une

telle nécessité. Mais être savant veut dire pour nous: être maître des

choses et résolu à l’action.Nous nous sommes dégagés de l’idolâtrie d’une pensée sans sol et sans force. Nous sommes certains de ce que la claire dureté et, orientée vers l’œuvre, la sûreté du questionnement simple, intransigeant, portant sur l’essence de l’Être reviendra. Le courage originel dans le débat avec l’étant sur ceci de l’accroître ou briser, est le motif le plus intime du questionnement d’une science populaire. Car le courage tire vers l’avant, le courage se sépare de tout ce qu’il y a eu jusqu’à présent, ose l’inhabituel et l’incalculable. Le questionnement n’est pas pour nous le jeu délié de la curiosité. Le questionnement n’est pas aussi pour nous le maintien obstiné dans le doute à tout prix. Questionner signifie pour nous : s’exposer à la sublimité des choses et de leurs lois, signifie pour nous: ne pas se fermer à la terreur de ce qui est déchaîné et au trouble de l’obscur. Pour ce questionnement en effet nous interrogeons et nous ne tenons pas au service des découragés et de leur recherche aisée de réponses commodes. Nous le savons, le courage interrogateur, d’expérimenter les abîmes de l’existence et d’endurer, est déjà en soi une réponse plus haute que tout renseignement extrêmement bon marché de systèmes de pensée artificiellement bâtis.

Conserver la volonté de savoir de notre peuple.

Et ainsi sommes-nous ceux auxquels la conservation de la volonté de savoir de notre peuple va être à l’avenir confiée. La Révolution nationale socialiste n’est pas simplement l’acceptation d’un puissance présente dans l’État grâce à un parti suffisamment augmenté pour cela, mais au contraire (de souligner la suite) cette révolution amène le plein bouleversement de notre existence nationale. A partir de maintenant toute chose exige décision et toute action responsabilité… Nous en sommes certains : si la volonté d’autodétermination devient la loi d’ être-les-uns-avec-les-autres [Miteinanderseins], alors chaque peuple peut et doit être pour tout autre peuple un maître d’enseignement [Lehrmeister] de la richesse et de la force de toutes les grandes actions et œuvres de l’être humain.

Le vote que maintenant le peuple allemand a à effectuer, est déjà, à lui seul comme événement, encore tout-à-fait indépendamment du résultat, la plus forte manifestation de la nouvelle réalité allemande de l’État national-socialiste. Notre volonté de responsabilité populaire veut que tout peuple trouve et conserve la grandeur et la vérité de sa destination. Cette volonté est la plus grande garantie de la paix des peuples, car elle se rattache elle-même à la loi fondamentale de l’attention humaine et de l’honneur inconditionnel. C’est cette volonté que le Führer a amenée dans le peuple entier à la pleine croissance et soudée à une décision unique. Aucun ne peut se tenir éloigner au jour de l’expression de cette volonté.

Heil Hitler »

Le référendum eut lieu le lendemain avec 95,1% de oui, et l’Allemagne quitta la S.D.N. le 24 Janvier de l’année suivante.

Pierre Dortiguier