Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1987

par Robert Steuckers

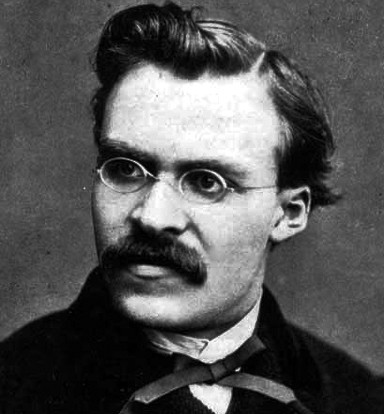

Francesco Ingravalle, Nietzsche illuminista o illuminato?, Edizioni di Ar, Padova, 1981.

Une

promenade rigoureuse à travers la jungle des interprétations de l'œuvre

du solitaire de Sils-Maria. Dans son chapitre V, Ingravalle aborde les

innovations contemporaines de Robert Reininger, Gianni Vattimo, Walter

Kaufmann, Umberto Galimberti, Gilles Deleuze, Eugen Fink, Massimo

Cacciari, Ferruccio Masini, Alain de Benoist, etc.

Friedrich

Kaulbach, Sprachen der ewigen Wiederkunft. Die Denksituationen des

Philosophen Nietzsche und ihre Sprachstile, Königshausen + Neumann,

Würzburg, 1985.

Dans

ce petit ouvrage, Kaulbach, une des figures de proue de la jeune école

nietzschéenne de RFA, aborde les étapes de la pensée de Nietzsche. Au

départ, cette pensée s'exprime, affirme Kaulbach, par «un langage de la

puissance plastique». Ensuite, dans une phase dénonciatrice et

destructrice de tabous, la pensée nietzschéenne met l'accent sur «un

langage de la critique démasquante». Plus tard, le style du langage

nietzschéen devient «expérimental», dans le sens où puissance plastique

et critique démasquante fusionnent pour affronter les aléas du monde.

En dernière instance, phase ultime avant l'apothéose de la pensée

nietzschéenne, survient, chez Nietzsche, une «autarcie de la raison

perspectiviste». Le summum de la démarche nietzschéenne, c'est la

fusion des quatre phases en un bloc, fusion qui crée ipso facto

l'instrument pour dépasser le nihilisme (le fixisme de la frileuse

«volonté de vérité» comme «impuissance de la volonté à créer») et

affirmer le devenir. Le rôle du «Maître», c'est de pouvoir manipuler

cet instrument à quatre vitesses (les langages plastique,

critique/démasquant, expérimental et l'autarcie de la raison

perspectiviste).

Pierre Klossowski, Nietzsche und der Circulus vitiosus deus, Matthes und Seitz, München, 1986.

L'édition

allemande de ce profond travail de Klossowski sur Nietzsche est tombée à

pic et il n'est pas étonnant que ce soit la maison Matthes & Seitz

qui l'ait réédité. Résolument non-conformiste, désireuse de briser la

dictature du rationalisme moraliste imposé par l'Ecole de Francfort et

ses émules, cette jeune maison d'édition munichoise, avec ses trois

principaux animateurs, Gerd Bergfleth, Axel Matthes et Bernd Mattheus,

estime que la philosophie, si elle veut cesser d'être répétitive du

message francfortiste, doit se replonger dans l'humus

extra-philosophique, avec son cortège de fantasmes et d'érotismes, de

folies et de pulsions. Klossowski répond, en quelque sorte, à cette

attente: pour lui, la pensée impertinente de Nietzsche tourne autour

d'un axe, celui de son «délire». Cet «axe délirant» est l'absolu

contraire de la «théorie objective» et signale, de ce fait, un fossé

profond, séparant la nietzschéité philosophique des traditions

occidentales classiques. L'axe délirant est un unicum, non partagé, et

les fluctuations d'intensité qui révolutionnent autour de lui sont,

elles aussi, uniques, comme sont uniques tous les faits de monde. Cette

revendication de l'unicité de tous les faits et de tous les êtres rend

superflu le fétiche d'une raison objective, comme, politiquement, le

droit à l'identité nationale et populaire, rend caduques les prétentions

des systèmes «universalistes». Le livre de Klossowski participe ainsi,

sans doute à son insu, à la libération du centre de notre continent,

occupé par des armées qui, en dernière instance, défendent des «théories

objectives» et interdisent toutes «fluctuations d'intensité».

Giorgio Penzo, Il superamento di Zarathustra. Nietzsche e il nazionalsocialismo, Armando Editore, Roma, 1987.

On

sait que la légende de Nietzsche précurseur du national-socialisme a la

vie dure. Pire: cette légende laisse accroire que Nietzsche est le

précurseur d'un national-socialisme sado-maso de feuilleton, inventé

dans les officines de propagande rooseveltiennes et relayé aujourd'hui,

quarante ans après la capitulation du IIIème Reich, par les histrions

des plateaux télévisés ou les tâcherons de la presse parisienne,

désormais gribouillée à la mode des feuilles rurales du Middle West.

Girogio Penzo, professeur à Padoue, met un terme à cette légende en

prenant le taureau par les cornes, c'est-à-dire en analysant

systématiquement le téléscopage entre Nietzsche et la propagande

nationale-socialiste. Cette analyse systématique se double, très

heureusement, d'une classification méticuleuse des écoles

nationales-socialistes qui ont puisé dans le message nietzschéen. Enfin,

on s'y retrouve, dans cette jungle où se mêlent diverses

interprétations, richissimes ou caricaturales, alliant intuitions

géniales (et non encore exploitées) et simplismes propagandistes! Penzo

étudie la formation du mythe du surhomme, avec ses appréciations

positives (Eisner, Maxi, Steiner, Riehl, Kaftan) et négatives (Türck,

Ritschl, v. Hartmann, Weigand, Duboc). Dans une seconde partie de son

ouvrage, Penzo se penche sur les rapports du surhomme avec les

philosophies de la vie et de l'existence, puis, observe son entrée dans

l'orbite du national-socialisme, par le truchement de Baeumler, de

Rosenberg et de certains protagonistes de la «Konservative

Revolution». Ensuite, Penzo, toujours systématique, examine le

téléscopage entre le mythe du surhomme et les doctrines du germanisme

mythique et politisé. Avec Scheuffler, Oehler, Spethmann et

Müller-Rathenow, le surhomme nietzschéen est directement mis au service

de la NSDAP. Avec Mess et Binder, il pénètre dans l'univers du droit,

que les nazis voulaient rénover de fond en comble. A partir de 1933, le

surhomme acquiert une dimension utopique (Horneffer), devient synonyme

d'«homme faustien» (Giese), se fond dans la dimension métaphysique du

Reich (Heyse), se mue en prophète du national-socialisme (Härtle), se

pose comme horizon d'une éducation biologique (Krieck) ou comme horizon

de valeurs nouvelles (Obenauer), devient héros discipliné

(Hildebrandt), figure anarchisante (Goebel) mais aussi expression d'une

maladie existentielle (Steding) ou d'une nostalgie du divin

(Algermissen). Un tour d'horizon complet pour dissiper bon nombre de

malentendus...

Holger Schmid, Nietzsches Gedanke der tragischen Erkenntnis, Königshausen + Neumann, Würzburg, 1984.

Une

promenade classique dans l'univers philosophique nietzschéen, servie

par une grande fraîcheur didactique: telle est l'appréciation que l'on

donnera d'emblée à ce petit livre bien ficelé d'Holger Schmid. Le

chapitre IV, consacré à la «métaphysique de l'artiste», magicien des

modes de penser antagonistes, dont le corps est «geste» et pour qui il

n'y a pas d'«extériorité», nous explique comment se fonde une

philosophie foncièrement esthétique, qui ne voit de réel que dans le

geste ou dans l'artifice, le paraître, suscité, produit, secrété par le

créateur. Dans ce geste fondateur et créateur et dans la reconnaissance

que le transgresseur nietzschéen lui apporte, le nihilisme est dépassé

car là précisément réside la formule affirmative la plus sublime, la

plus osée, la plus haute.