L'Occident perd son argumentaire

Michel Lhomme

Ex: http://metamag.fr

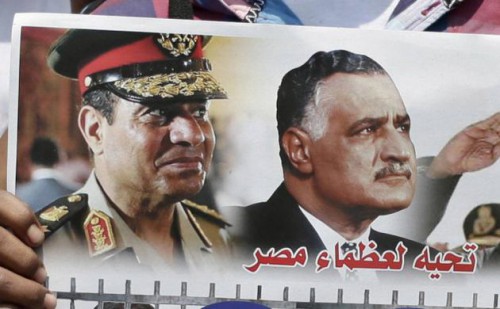

Le

commandement de l'armée égyptienne a donné lundi 27 janvier mandat à

son chef, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, pour se présenter à

l'élection présidentielle en Egypte. Le vice-premier ministre, homme

fort du pays depuis qu'il a destitué en juillet, par la force, le

président islamiste Mohamed Morsi, avait peu auparavant été élevé au

rang de maréchal, le plus haut grade de l'armée égyptienne, par le

président Adly Mansour.

Ce

dernier a confirmé que le scrutin présidentiel serait organisé avant

les législatives. Pour tous les observateurs, cette inversion judicieuse

du calendrier électoral devrait servir les intérêts du maréchal Abdel

Fattah Al-Sissi qui sera donc probablement élu.

Mohamed

Morsi, déposé le 3 juillet 2013, était le seul président élu

démocratiquement en Egypte, et le premier non issu des rangs de l'armée,

à diriger le plus peuplé des pays arabes. Tout le week-end, des

manifestations et des heurts ont agité le Caire laissant à

l'anniversaire des trois ans de la révolution un goût plutôt amer. Le

général Mohamed Saïd, chef du bureau technique du ministère de

l'intérieur égyptien, a été tué mardi 28 janvier dans la capitale

égyptienne par des inconnus qui ont ouvert le feu sur lui, selon les

services de sécurité du pays. Cet assassinat survient en pleine vague de

répression sanglante de toute manifestation des partisans des frères

musulmans et de toute une série d'attentats djihadistes visant les

forces de l'ordre.

Mohamed

Morsi, déposé le 3 juillet 2013, était le seul président élu

démocratiquement en Egypte, et le premier non issu des rangs de l'armée,

à diriger le plus peuplé des pays arabes. Tout le week-end, des

manifestations et des heurts ont agité le Caire laissant à

l'anniversaire des trois ans de la révolution un goût plutôt amer. Le

général Mohamed Saïd, chef du bureau technique du ministère de

l'intérieur égyptien, a été tué mardi 28 janvier dans la capitale

égyptienne par des inconnus qui ont ouvert le feu sur lui, selon les

services de sécurité du pays. Cet assassinat survient en pleine vague de

répression sanglante de toute manifestation des partisans des frères

musulmans et de toute une série d'attentats djihadistes visant les

forces de l'ordre.

Mohamed

Morsi, déposé le 3 juillet 2013, était le seul président élu

démocratiquement en Egypte, et le premier non issu des rangs de l'armée,

à diriger le plus peuplé des pays arabes. Tout le week-end, des

manifestations et des heurts ont agité le Caire laissant à

l'anniversaire des trois ans de la révolution un goût plutôt amer. Le

général Mohamed Saïd, chef du bureau technique du ministère de

l'intérieur égyptien, a été tué mardi 28 janvier dans la capitale

égyptienne par des inconnus qui ont ouvert le feu sur lui, selon les

services de sécurité du pays. Cet assassinat survient en pleine vague de

répression sanglante de toute manifestation des partisans des frères

musulmans et de toute une série d'attentats djihadistes visant les

forces de l'ordre.

Mohamed

Morsi, déposé le 3 juillet 2013, était le seul président élu

démocratiquement en Egypte, et le premier non issu des rangs de l'armée,

à diriger le plus peuplé des pays arabes. Tout le week-end, des

manifestations et des heurts ont agité le Caire laissant à

l'anniversaire des trois ans de la révolution un goût plutôt amer. Le

général Mohamed Saïd, chef du bureau technique du ministère de

l'intérieur égyptien, a été tué mardi 28 janvier dans la capitale

égyptienne par des inconnus qui ont ouvert le feu sur lui, selon les

services de sécurité du pays. Cet assassinat survient en pleine vague de

répression sanglante de toute manifestation des partisans des frères

musulmans et de toute une série d'attentats djihadistes visant les

forces de l'ordre.

Un pays gênant pour les Occidentaux

Pourtant,

dans les médias, l'Egypte est oublié. On tait, on camoufle l'Egypte. En

somme, nous avons eu début juillet un coup de force, un coup d'état

militaire en bonne et due forme mais pour les Occidentaux, ce n'était

pas un coup d'Etat ! C'est ainsi que depuis quelques mois, on sent dans

les relations internationales une sorte de distanciation polie sur tout

ce qui se passe que ce soit à Gaza, au Liban, en Syrie ou en Afrique

noire. On ne croit plus en rien et surtout plus au modèle démocratique

et aux bons sentiments humanitaires tant vantés dans les années 90.

L'incapacité

d'Obama à utiliser en juillet 2013 le terme de ''coup d'Etat'' pour

désigner la situation égyptienne fut rédhibitoire et augure d'une

certaine incapacité de l'Amérique à se repositionner idéologiquement, à

posséder et maîtriser un argumentaire crédible. Barak Obama ne pouvait

en effet utiliser officiellement le terme de ''coup d'état militaire''

car il aurait alors été mis dans l'obligation légale de couper l'aide

financière si vitale à l’Egypte. Les Etats-Unis étaient ainsi la victime

collatérale de leurs propres textes. Mais si un coup d'Etat n'est plus

un coup d'état, qu'est-ce alors que la démocratie et qu'est-ce qui

justifiera demain l'interventionnisme américain ?

Avec

la destitution violente de Morsi, l'Occident est entré dans une

nouvelle confusion politique car les Occidentaux aiment les concepts

clivants, aiment négocier à l'intérieur de paramètres clairs et surtout

veulent en permanence moraliser le politique pour ne pas culpabiliser

leurs turpitudes.

C'était

donc des insurgés contre des dictateurs, des fanatiques contre des

démocrates, des bons contre des méchants, des laïcs contre des

religieux. C'est pour eux une manière de mieux comprendre et

d'appréhender la politique extérieure et de l'expliquer à leurs

électeurs. On s'était habitué, avant l'Egypte, qu'un coup d'état

militaire était nécessairement ''mauvais'' et qu'un président élu serait

forcément le ''bon'', le seul légitime. Mais il y eut Morsi après, mais

qui s'en souvient, l'Algérie des années 91-92. Et si l'éviction de

Morsi justifiait demain, même dans un pays comme la France, le refus de

certains résultats électoraux. Quel que soit ce que l'on pense des

Frères Musulmans, ce sont eux qui remportèrent les élections

présidentielles. Leur formation était alors le parti le plus important

du Parlement égyptien et le second parti de ce Parlement n'était pas

celui des libéraux mais celui des salafistes, encore plus

fondamentalistes et radicaux que les Frères Musulmans.

Une démocratie à géométrie variable

Cette

confusion de l'attitude occidentale à l'égard des élections égyptiennes

s'est multipliée dans tout le Proche-Orient et en particulier en Syrie

où la France comme les Etats-Unis ont soutenu les rebelles les plus

fanatiques au nom de la ''démocratie''. S’agissant de l'Egypte, certains

commentateurs ont prétendu que l'Egypte, après tout, n'était pas mûre

pour la démocratie ou pire que finalement, la démocratie n'était pas une

bonne solution pour l'Egypte, qu'elle n'y était pas préparée ! Mais

quel pays est-il donc prêt pour la démocratie ? En somme, le discours de

la paix démocratique, le discours de l'idéologue Christopher Layne

n'était que du vent. Pourtant tout le conflit afghan fut justifié par le

discours démocratique. Toutes les interventions africaines ont été,

jusqu'à aujourd'hui, des interventions pro-démocratiques. C'est donc le

coup d'état militaire de Sissi qui a stoppé ce grand élan de générosité

démocratique car pour une fois, un coup d'état n'était pas un coup

d'état mais une affaire démocratique!

L'écho

des évènements égyptiens qui nous parvient est comme brouillé par la

sensation incommode d'une belle duperie. Avec l'Egypte, avec la Syrie,

avec les pressions sur Gaza, l'Occident se dirige petit à petit vers le

chaos moral de l'intervention sans une once de justification. On se

retrouve exactement comme au temps de la Guerre froide lorsque les

Etats-Unis et ses alliés justifiaient les coups de force d'Asie ou les

dictatures d'Amérique latine, les préférant à toute autre alternative

sociale sauf qu'à cette époque, les progressistes chantaient la

révolution sur des vers de Neruda et dénonçaient les dictateurs et les

tyrans dans les films de Godard ? Or qui, aujourd'hui, lève le petit

doigt contre Sissi, le dictateur-maréchal égyptien ? En tout cas, les

événements égyptiens nous enseignent ce sur quoi nous insistons toujours

ici : on ne peut en politique internationale éviter la complexité, le

confus et les compromissions de toutes sortes. La politique

internationale n'est pas morale et ne le sera jamais.